বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থী (Rohingya Refugees in Bangladesh)

'রোহিঙ্গা' শব্দের অর্থ':

রোহিঙ্গা' শব্দের অর্থ 'আরোহণ ও আরোহণকারী এবং দেহ ও পোশাকের সমন্বয়'। রোহিঙ্গা দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার জাতিগত গোষ্ঠী। রোহিঙ্গা।ঐতিহাসিকভাবে আরাকানী ভারতীয়ও বলা হয়ে থাকে। রোহিঙ্গা হলো পশ্চিম মায়ানমারের রাখাইন রাজ্যের একটি রাষ্ট্রবিহীন ইন্দো-আর্য জনগোষ্ঠী।

'রোহিঙ্গা' কাকে বলে:

স্বাধীন আরাকানের ম্রা্উক বংশের রাজা নরমিখলা প্রতিষ্ঠিত রাজধানী ম্রোহং এর বাংলা উচ্চারণ রোসাং। এ রোসাং এ দীর্ঘ কয়েকশত বছর ধরে বসবাসকারী মুসলমান জনগোষ্ঠীকে ইতিহাসে রোয়াইঙ্গা বা 'রোহিঙ্গা'বলা হয়।

রোহিঙ্গা ইতিহাস:

স্বাধীন আরাকান, রাখাইন নামে বর্তমানে মিয়ানমারের সাতটি রাজ্যের একটি। মিয়ানমারের পূর্ব নাম বার্মা। সরকার স্বীকৃত ১৩৫টি ভাষাভাষী সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠির মাঝে মূল বার্মার ‘বামার’ ভাষীরাই সবচেয়ে বড় অংশ।

রোহিঙ্গারা রাষ্ট্রহীন মানুষ। মায়ানমারের রাখাইন রাজ্যে তাদের বসবাস। রাখাইন রাজ্যের আদি নাম আরাকান। যদিও রোহিঙ্গাদের পূর্বপুরুষরা শত শত বছর ধরে সেখানে আছে কিন্তু মায়ানমার / বার্মা সরকার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠিকে কখনো নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি। রাষ্ট্রহীন মানুষ হিসেবে রোহিঙ্গারা রাখাইন রাজ্যসহ প্রতিবেশী বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডের বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে বাস করে। জাতিসংঘের তথ্যমতে, রোহিঙ্গারা বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে নির্যাতিত জনগোষ্ঠী।

রোহিঙ্গারা বলে আসছেন, তারা পশ্চিম মায়ানমারে অনেক আগে থেকে বসবাস করে আসছেন। তাদের বংশধররা প্রাক-উপনিবেশিক ও উপনিবেশিক আমল থেকে আরাকানের বাসিন্দা ছিলো। বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে নির্যাতন শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত রোহিঙ্গারা আইনপ্রণেতা ও সংসদ সদস্য হিসেবে মায়ানমারের সংসদে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। পূর্বে যদিও মায়ানমার রোহিঙ্গাদের গ্রহণ করত। কিন্তু হঠাৎই মায়ানমারের সরকারি মনোভাব বদলে যায় এবং রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে মায়ানমার সরকারের অফিসিয়াল মন্তব্য হলো- তারা জাতীয় জনগোষ্ঠী নয়, বরং তারা বাংলাদেশ থেকে আসা অবৈধ অভিবাসী। মায়ানমারের সরকার তখন থেকে “রোহিঙ্গা” শব্দটি ব্যবহার বন্ধ করে তাদের 'বাঙ্গালী' বলে সম্বোধন করে। রোহিঙ্গাদের অধিকার আন্দোলনের বিভিন্ন সংগঠন বিশেষ করে আরাকান রোহিঙ্গা জাতীয় সংস্থা তাদেরকে মায়ানমারের মধ্যে জাতিসত্ত্বার পরিচয় দেওয়ার দাবী করে আসছে।

১৯৯১-৯২ সালে The State Law and Order Restoration Council (SLORC) এর মাধ্যমে মায়ানমার সরকার উত্তর রাখাইন স্টেটে রোহিঙ্গা সন্ত্রাসীদের দমনের নামে রোহিঙ্গাদের জাতিগত ধোলাই শুরু করে। এসময় মায়ানমারের সৈন্য ও স্থানীয় রাখাইনরা রোহিঙ্গাদের হত্যা, ধর্ষণ, শিশু চুরি, গ্যাটোতে স্থানান্তর, মসজিদ ভেঙে দেয়া, ধর্মপালনে বাধা দেয়া, বাংলাদেশে পুশ ইনসহ সামরিক ক্যাম্পে বাধ্যতামূলক শ্রমে বাধ্য করে। এসময় বাংলাদেশে লক্ষাধিক রোহিঙ্গা পালিয়ে আসে।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় রোহিঙ্গারা পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সাথে বৈঠক করে পাকিস্তানের সাথে থাকার ইচ্ছা ব্যক্ত করে। ফলে তাদের কপালে বার্মা কর্তৃক দেয় ‘বেঈমান’ তকমা লেগে যায়। তারপর রোহিঙ্গারা আরাকানকে স্বাধীন করার জন্য সমস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়। ১৯৬২ সালে জেনারেল নে উইনের নেতৃত্বে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করলে রোহিঙ্গাদের উপর অত্যাচার বেড়ে যায়। ১৯৭৮ থেকে ১৯৯২ সালে তাদের উপর সামরিক নির্যাতন চালালে ৫ লক্ষ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়।

রোহিঙ্গাদের উপর বর্তমান নির্যাতন শুরু হয় ১৯৭০ সাল থেকে। ১৯৭৮ সালে সামরিক একনায়কতান্ত্রিক সরকারের সময় নির্যাতনের শিকার হয়ে হাজার হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে আশ্রয় নেয়। ২০১২ সালে সাম্প্রদায়িক দাংগার পর ১,৪০,০০০ রোহিঙ্গা মায়ানমারের আই ডি পি ক্যাম্পে অবস্থান করে। এই সময় ২০০ রোহিঙ্গা দাংগায় মারা যায়। সর্বশেষে ২০১৭ সালের চরম পর্যায়ে নির্যাতন হয় এবং লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে শরণার্থী হয়।

২০১৫ সালের রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকট এবং ২০১৬ ও ২০১৭ সালের সেনাবাহিনীর অভিযানের পূর্বে মায়ানমারে ১.১ থেকে ১.৩ মিলিয়ন রোহিঙ্গা বাস করতেন, যাদের অধিকাংশের বাসস্থান ছিলো মূলত (৮০-৯৮)% রোহিঙ্গা অধ্যূষিত রাখাইন রাজ্যে। ৯ লক্ষেরও বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থী হিসেবে দক্ষিণ-পূর্বের পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছে। এছাড়া অন্যান্য প্রতিবেশী দেশসহ বেশ কিছু মুসলিম দেশে পালিয়ে গিয়েছে। ১০০,০০০-এর বেশি রোহিঙ্গা অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচুত হয়ে মায়ানমারের সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রিত ক্যাম্পে রয়েছে। ২৫ আগস্ট ২০১৭ সালে রোহিঙ্গা বিদ্রোহীদের হামলায় ১২ জন নিরাপত্তা কর্মী নিহত হওয়ার পর মায়ানমারের সেনাবাহিনী রোহিঙ্গাদের বিরোদ্ধে “ক্লিয়ারেন্স অপারেশন” শুরু করে। এই অপারেশনে ৪০০-৩০০০ রোহিঙ্গা নিহত হোন, অনেক রোহিঙ্গা আহত, নির্যাতন ও ধর্ষণের শিকার হোন। তাদের বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয় এবং ৪০০,০০০ (মায়ানমারের রোহিঙ্গার ৪০%) এর বেশি রোহিঙ্গা পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়।

১৯৭০ সাল থেকে রোহিঙ্গা শরণার্থীরা বাংলাদেশে উদ্বাস্তু হয়ে বাস করতে শুরু করে, ২০১৭ সালের হিসাব অনুযায়ী আনুমানিক ৩,০০,০০০- ৫,০০,০০০-এর মতো শরণার্থী বাংলাদেশে অবস্থান করছে। অধিকাংশ শরণার্থী টেকনাফ-কক্সবাজার হাইওয়ে বরাবর অবস্থিত নাফ নদীর সমান্তরালে বাস করে, যা বাংলাদেশ ও মায়ানমার সীমান্তে অবস্থিত।

২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট বিশ্ব মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে সৃষ্ট বিশাল এক মানবিক সংকট প্রত্যক্ষ করে।সহিংস হামলার শিকার হয়ে লাখ লাখ রোহিঙ্গা রাখাইন রাজ্য থেকে পালিয়ে আসে, যাদের গ্রামগুলো ধ্বংস করে দেওয়া হয়। এটি সীমান্ত পেরিয়ে প্রতিবেশী বাংলাদেশে প্রবেশ করা মানুষের নজিরবিহীন এক ঢলের সূচনা করেছিল। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই নিরাপত্তা ও আশ্রয়ের খোঁজে পাঁচ লাখেরও বেশি মানুষ বাংলাদেশে প্রবেশ করে।স্থানীয় বাংলাদেশি কমিউনিটির উদার সমর্থন এবং বাংলাদেশ সরকারের নেতৃত্বে বহুজাতিক সহায়তা প্রচেষ্টার কারণে একটি মারাত্মক মানবিক সংকট এড়ানো সম্ভব হয়েছিল।

রোহিঙ্গা সমস্যা:

বিগত চার দশক ধরে বাংলাদেশ কাজ করে আসছে রোহিঙ্গাদের সেইফ হেভেন হিসেবে। এরা পাশের দেশ মিয়ানমার থেকে রাষ্ট্র ও উগ্র বৌদ্ধদের নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হয়ে বাংলাদেশে এসে আশ্রয় নিয়েছে। ১৯৭৮ সালে এ ধরনের দুই লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থী বাংলাদেশে আসে। ১৯৯০-এর দশকের প্রথম দিকে মিয়ানমার সামরিক বাহিনীর রোহিঙ্গাবিরোধী অভিযানের শিকার হয়ে বাংলাদেশে আসে আরো ৫০ হাজার রোহিঙ্গা। এই দুই পর্বে বাংলাদেশে আসা রোহিঙ্গাদের অনেকেই বিভিন্ন সময়ে নানা দুর্ভোগের মধ্যে দিন কাটিয়ে আবার নিজ দেশ মিয়ানমারে চলে যায়। তবে অনেকেই ফিরে যায়নি। এরা রয়ে গেছে বাংলাদেশেই। বাংলাদেশ এদের আশ্রয় দেয়।

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সংখ্যা নাটকীয়ভাবে বেড়ে যায় ২০১৭ সালের আগস্টে তাদের ওপর মিয়ানমার সেনাবাহিনী ও উগ্র বৌদ্ধ সন্ত্রাসীদের পরিকল্পিত হামলা গণহত্যা চালানোর পর। এ সময়ে বাংলাদেশে আসে আরো সাড়ে সাত লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থী। এদের সাথে আগে থাকা উল্লিখিতরা মিলে কক্সবাজার জেলা এখন ১০ লাখ রেহিঙ্গা শরণার্থীর আবাসভূমি। এদের ছয় লাখ এখন আছে শরণার্থীদের জন্য নির্মিত কুতুপালং মেগা শিবিরে। আর এটি হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় শরণার্থী শিবির।

১৯৭০ ও ১৯৯০-এর দশকে সরকার বাংলাদেশকে রোহিঙ্গাদের আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহার করতে দিয়েছে। এই উভয় ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শরণার্থী কয়েক বছরের মধ্যে অবশ্য মিয়ানমারে ফিরে গেছে। কিন্তু আজকের রোহিঙ্গা শরণার্থী সঙ্কটের বেলায় তেমনটি ঘটার সম্ভাবনা খুবই কম। এবারের রোহিঙ্গা শরণার্থীর সংখ্যাটাও বিপুল। অতীতের দশকগুলোতে বাংলাদেশ নজর দিয়েছে একান্তভাবেই তাদের স্বদেশে পাঠানোর ব্যাপারে এবং ১৯৭৮ সালে ও ১৯৯০-এর দশকে হাজার হাজার রোহিঙ্গা নিজ দেশে ফিরেও যায়। ২০১৭ সালে বাংলাদেশ আশা করেছিল, বাংলাদেশ এবার আরো বেশি পরিমাণে রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠাবে। কিন্তু সে বছর অক্টোবরে এসেও যখন রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আসা থামল না, তখন এদের ফেরত পাঠানোর ব্যাপারে বাংলাদেশ মিয়ানমারের সাথে আলোচনার সূত্রপাত করে।

মিয়ানমার বাংলাদেশের সাথে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করার পর ডিসেম্বরে একটি যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করে। উদ্দেশ্য ছিল রোহিঙ্গাদের দেশে ফেরার বিষয়টির সমন্বয় সাধন। উভয় পক্ষ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়, রোহিঙ্গাদের স্বদেশে ফেরত পাঠানো হবে স্বেচ্ছায়, নিরাপদে ও মর্যাদার সাথে। তা সত্ত্বেও, এখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোনো অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি। দেশ দু’টি রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানোর উদ্যোগ নেয় ২০১৮ সালের নভেম্বরে এবং ২০১৯ সালের অক্টোবরে। এই উভয় উদ্যোগের মাধ্যমে একজন রোহিঙ্গাকেও মিয়ানমারে ফেরত পাঠানো যায়নি। রোহিঙ্গারা ফিরে যেতে চাইলেও সমস্যা দেখা দেয় স্বদেশে ফেরত যাওয়ার শর্তাবলি নিয়ে। রোহিঙ্গারা জানায়, তারা ফিরে যাবে না যদি না- মিয়ানমারে তাদের ওপর কায়েমি প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্য দূর করে এবং ধারাবাহিক নির্যাতন-নিপীড়ন বন্ধ করা হয়।

রোহিঙ্গা নেতারা তাদের ফেরত যাওয়ার ব্যাপারে কিছু পূর্বশর্ত আরোপ করেন। এর মধ্যে আছে : সরকারিভাবে স্বীকার করে নিতে হবে, রোহিঙ্গারা মিয়ানমারের একটি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী বা এথনিক গ্রুপ; ফিরিয়ে দিতে হবে পূর্ণ নাগরিকত্ব; বহাল করতে হবে রোহিঙ্গা সমাজের অবাধ চলাচলের স্বাধীনতা এবং রাখাইন রাজ্যে তাদের দিতে হবে চাকরির সুবিধা। তারা এমন ব্যবস্থা চান, যাতে এটিই হয় তাদের শরণার্থী হওয়ার শেষ ঘটনা। তারা এটি পুনর্বার ঘটতে দিতে নারাজ। তারা পরিপূর্ণ অধিকার নিয়ে মিয়ানমারে ফিরতে চান।

গত বছরের ২২ আগস্টে তিন হাজার ৪৫০ জন রোহিঙ্গাকে মিয়ানমারে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি সম্পন্নের পরও একজনকেও ফেরত পাঠানো যায়নি। একই দিনে আওয়ামী অঙ্গসংগঠনের একজন নেতা টেকনাফ সীমান্তে নিহত হন। তখন অভিযোগ ওঠে এর জন্য রোহিঙ্গারা দায়ী। এসব ঘটনার জের হিসেবে বাংলাদেশের বেশির ভাগ গণমাধ্যমে রোহিঙ্গাবিরোধী সমালোচনা বেড়ে যায়।

পুলিশ সন্দেহভাজন দু’জন রোহিঙ্গাকে আটক করলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে শরণার্থীদের মধ্যে। এর তিন দিন পর ২৫ আগস্টে সেখানে শরণার্থীদের বড় ধরনের এক সমাবেশ হয়। গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর মতে, এই সমাবেশে দুই লাখ রোহিঙ্গা সমবেত হয়েছিল। তারা এই দিনটিকে গণহত্যা দিবস হিসেবে অভিহিত করে। তাদের মতে, ২০১৭ সালের ২৫ আগস্টে মিয়ানমার বাহিনী মিয়ানমারে রোহিঙ্গা গণহত্যা অভিযান শুরু করেছিল। এই সমাবেশ শান্তিপূর্ণ হলেও রোহিঙ্গাদের দ্রুত এ ধরনের সমাবেশ আয়োজনের সক্ষমতা দেখে স্থানীয় কর্মকর্তারা কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়েন

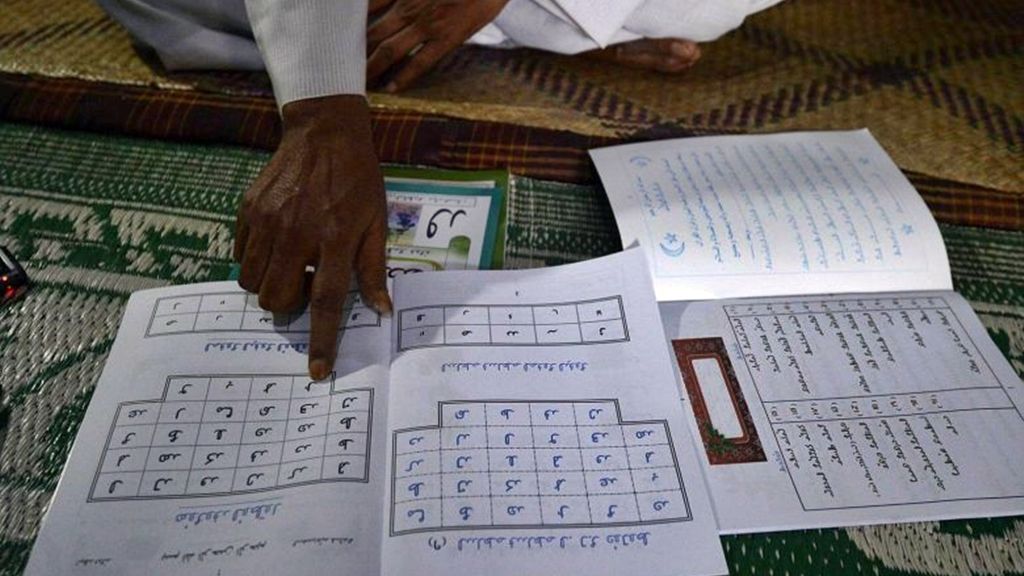

রোহিঙ্গা ভাষা:

রোহিঙ্গা ভাষা (/ˈroʊɪndʒə/, /ˈroʊhɪndʒə/, /ˈroʊɪŋjə/, or /ˈroʊhɪŋjə/), বা রোয়াইঙ্গা বার্মার (মায়ানমার) আরাকান রাজ্যের রাখাইন প্রদেশের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর কথ্য ভাষা। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষার সাথে এই ভাষার সাদৃশ্য বিদ্যমান।

মায়ানমারের আরাকান রাজ্যের (রাখাইন) রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আধুনিক লিখিত ভাষাই হলো রোহিঙ্গা ভাষা। এটি ইন্দো-ইউরোপীয়ান ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত, যার সাথে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষার মিল রয়েছে। রোহিঙ্গা গবেষকগণ আরবি, হানিফি, উর্দু, রোমান এবং বার্মিজ স্ক্রীপ্ট ব্যবহার করে সফলতার সাথে রোহিঙ্গা ভাষা লিখতে সক্ষম হয়েছেন। হানিফি হচ্ছে নতুন তৈরি করা স্ক্রীপ্ট যা আরবি এবং তার সাথে চারটি বর্ণ (ল্যাটিন এবং বার্মিজ) সংযোগে সৃষ্ট। সম্প্রতি একটি ল্যাটিন স্ক্রীপ্টের উদ্ভাবন হয়েছে, যা ২৬টি ইংরেজি বর্ণ এবং অতিরিক্ত ২টি ল্যাটিন বর্ণ, Ç (তাড়নজাত R -এর জন্য) এবং Ñ (নাসিকা ধ্বনি-র জন্য) সংযোগে সৃষ্ট। রোহিঙ্গা ধ্বনি সঠিকভাবে বোঝার জন্য ৫টি স্বরধ্বনি (áéíóú) ব্যবহার করা হচ্ছে। এটি আই.এস.ও দ্বারা স্বীকৃত।

রোহিঙ্গাভাষা-চট্টগ্রামের ভাষার মিল-অমিল:

অধ্যাপক রাহমান নাসির উদ্দিন বলেন, ‘রোহিঙ্গাদের মুখের কথ্য ভাষার কোনো লেখ্য রূপও নেই। ’তিনি তার গবেষণার প্রসঙ্গ টেনে বলেন, ‘আমি উখিয়া ও টেকনাফের স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেছি। তাদের কাছে জানতে চেয়েছি রোহিঙ্গাদের পৃথক করার সহজ উপায় কি? তারা চারটি পার্থক্যের কথা বলেছেন। এর মধ্যে প্রথমটিই হলো ভাষার অমিল। স্থানীয়রা বলেছেন, তাদের সঙ্গে পাঁচ মিনিট কথা বললেই যে কেউ বুঝতে পারবে তারা রোহিঙ্গা।

রোহিঙ্গারা যাদের এলাকায় ভাগ বসিয়েছেন সেই উখিয়া ও টেকনাফের স্থানীয় বেশ কয়েকজন জ্যেষ্ঠ মানুষের সঙ্গে কথা হয় বাংলানিউজের। তাদের প্রায় সবাই বলেছেন, রোহিঙ্গাদের ভাষার সঙ্গে আমাদের ভাষার মিল মাত্র ৩০ ভাগ। বাকিটা অমিল।গবেষক আর স্থানীয়দের বক্তব্য থেকেও এই কথা স্পষ্ট। সেই সঙ্গে অকাট্যও। ‘রোহিঙ্গারা বাঙালি, তারা চট্টগ্রামের ভাষায় কথা বলে’-মিয়ানমারের এহেন বক্তব্য আসলে ধোপে টেকার নয়।’

"একটি ভাষার নিজস্ব বিশিষ্টতা থাকা উচিত.... এখন পর্যন্ত ভাষাই রোহিঙ্গাদের পরিচিতির একমাত্র নতৃ াত্ত্বিক উপাদান। একজন বাংলাদেশীর থেকে একজন রোহিঙ্গাকে একমাত্র তার ভাষা দিয়েই আলাদা করা যায়। রোহিঙ্গা এবং চাঁটগাঁইয়া ভাষার মধ্যে পার্থক্যগুলি বিভ্রান্তি আরও বাড়িয়ে তোলে। রোহিঙ্গা এবং চাঁটগাঁইয়া ভাষায় আপাতদষ্টিতে ৃ সাধারণ কিছু শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ আলাদা।"যখন [বাংলাদেশিরা] বিকাল বলে তখন 'অপরাহ্ণ' বুঝায় [বিকাল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত সময়], কিন্তু রোহিঙ্গারা বিকাল, শুনলে 'রাত' বুঝে।"

মায়ানমারে ইসলাম:

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী মূলত সুন্নি ইসলামের অনুসারী, যদিও কেউ কেউ সুফিবাদেও বিশ্বাস করে। যেহেতু মায়ানমার সরকার তাদের শিক্ষা গ্রহণের অধিকারের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, তাই অনেকেই মৌলিক ইসলামী শিক্ষাকেই একমাত্র পড়াশুনার বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছে।

রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান:

রোহিঙ্গা সমস্যার একমাত্র সমাধান নিরাপত্তা এবং অধিকারসহ তাদের নিজ বাসভূমে ফিরে যেতে দেওয়া—প্রথমত, যাদের ফেরতের তালিকায় রাখা হবে তারা স্বেচ্ছায় যেতে চাইবে না। কারণ, তারা জানে সেখানে তাদের জন্য কোনো নিরাপদ পুনর্বাসন অপেক্ষা করছে না। দ্বিতীয়ত, এটা শুধু মিয়ানমারকে একটা প্রচার সুবিধা দেবে, প্রকৃত সমস্যার কোনো সমাধান দেবে না। মূল বিষয় হবে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে ফিরে যাওয়ার মতো পরিবেশ সৃষ্টি, যাতে সব শরণার্থী নিরাপত্তার সঙ্গে ফেরত যেতে পারে। সে দেশের সরকার বা সেনাবাহিনীর তা করার ইচ্ছা আছে, এমন কোনো লক্ষণ এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না।

কূটনৈতিক পর্যায়ে আমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে মহামারি এবং মহামারি–উত্তর অর্থনৈতিক সংকটে বিপর্যস্ত পৃথিবী যেন রোহিঙ্গাদের ভুলে যেতে না পারে, তা নিশ্চিত করা। সামনে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন আছে। প্রধানমন্ত্রীর (বা বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল প্রধানের) বক্তব্যে তো বটেই, উদ্ভূত প্রতিটি সুযোগেই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে রোহিঙ্গাদের দুরবস্থা এবং তাদের ওপর সংঘটিত নির্যাতনের প্রতিকারের বিষয়টিকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে।

পাশাপাশি কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে পশ্চিমের দেশগুলোকে মিয়ানমারের ওপর চাপ সৃষ্টিতে আরও কার্যকর ভূমিকা নিতে উদ্বুদ্ধ করার। আর সেই সঙ্গে চেষ্টা করতে হবে চীন ও রাশিয়ার অবস্থানকে নমনীয় করার, নিদেনপক্ষে তারা যেন মিয়ানমারের প্রতি তাদের নিরঙ্কুশ সমর্থনের পরিবর্তে সমস্যা সমাধানে খানিকটা ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।

২০১৮ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে তাঁর বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গাদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তন ত্বরান্বিত করতে রাখাইন রাজ্যে তাদের জন্য একটি নিরাপদ অঞ্চল (সেফ জোন) সৃষ্টির প্রস্তাব দিয়েছিলেন। মিয়ানমার সেনাবাহিনী কর্তৃক ‘এথনিক ক্লিঞ্জিং’ সংঘটনের আগে উত্তর রাখাইনের মংডু জেলা এবং সিতউয়ে জেলার রাথিডং মহকুমায় রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবের সূত্র ধরে এ স্থানগুলোকে নিয়ে একটি নিরাপদ অঞ্চল প্রতিষ্ঠার বিস্তারিত প্রস্তাব বাংলাদেশ উত্থাপন করতে পারে এবং এ প্রস্তাবের সপক্ষে আন্তর্জাতিক সমর্থন গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে পারে।

তথ্য–উপাত্ত সংগ্রহে সরকার নিজে ছাড়াও দেশি–বিদেশি এনজিও এবং মানবাধিকার সংস্থাগুলোর সাহায্য নিতে পারে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের ২০১৮ সালের তথ্যমতে, মিয়ানমার সেনাবাহিনী অন্তত ৫৫টি রোহিঙ্গা গ্রাম সম্পূর্ণ মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল জানিয়েছে, এরূপ কোনো কোনো স্থানে সামরিক স্থাপনা গড়ে তোলা হয়েছে। বিদেশি বিনিয়োগে শিল্পকারখানা স্থাপনের কথাও শোনা যাচ্ছে। সঠিক তথ্য থাকলে জাতিগত নিশ্চিহ্নকরণের মাধ্যমে খালি করা স্থানে শিল্প স্থাপনে সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের নিরুৎসাহিত করা সম্ভব হতে পারে।

সবশেষে সমস্যা সমাধানে দীর্ঘসূত্রতায় আশাহত হলে চলবে না। আমাদের মেনে নিতে হবে যে এ সংকট নিরসনে ১০, ১৫ বা ২০ বছর লেগে যেতে পারে আর সে জন্য মানসিক এবং বাস্তব প্রস্তুতি নিতে হবে। আমাদের দেখতে হবে যে শরণার্থীরা যেন একটা সহনীয় জীবন যাপন করতে পারে, সেই সঙ্গে এই এলাকার স্থানীয় মানুষের সমস্যা সমাধানে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে, যাতে তাদের মধ্যে ইতিমধ্যে সৃষ্ট অসন্তোষ ও বিরূপ মনোভাব নিরসন করা যায়।

লাখ লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে এসে এক মারাত্মক মানবিক সংকট তৈরি করেছে। বাংলাদেশের মতো একটি জনবহুল দেশের পক্ষে বছরের পর বছর নয় লাখের অধিক শরণার্থীর ভার বহন করা সম্ভব নয়। তাছাড়া রোহিঙ্গারা শতভাগ নিরক্ষর হওয়ায় খাওয়া, ঘুমানো আর যৌনতা ছাড়া তারা কিছু বোঝে না। ফলে তাদের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় দ্রুত।

সারা পৃথিবী শুধু দেখবে আর সুন্দর সুন্দর কথা বলবে অথচ আমরা মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা-র মত ১১ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা শরণার্থীর ভার বহন করব। পৃথিবী কি এতই অমানবিক যে সেনা নিয়ন্ত্রিত একটি একগুঁয়ে দেশ মায়ানমারকে বাধ্য করতে পারবেনা সঠিক কাজটি করতে! অথচ আমরা হাল ছেড়ে দিতেও পারবনা। তাই প্রধানত: আরো জোরালো কুটনৈতিক তৎপরতা বাড়িয়ে পৃথিবীকে জানান দিতে হবে রোহিঙ্গাদের বাস্তব অবস্থা ও ন্যার্য অধিকার আদায়ের প্রচেষ্টায়। রাজনীতি ও কুটনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই।

বন্ধু রাষ্টদের এবং বৃহৎ শক্তি ও বিভিন্ন সংস্থার সাথে আরো গভীর যোগাযোগ ও সম্পর্ক সৃষ্টি করে এপথে এগুতে হবে। না হলে বিশাল এই রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অবস্থা ও অবস্থান এক সময় শুধু বাংলাদেশে নয় আঞ্চলিক সংকটে রূপ নিতে পারে। কেননা, দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে যে কোন ধরণের অঘটন ঘটতেই পারে। আপাতত: হয়তো রোহিঙ্গা সংকটের কিছু হবে না, তবে আমরা তাকিয়ে থাকব কবে সুদিন আসবে, রোহিঙ্গারাও মানুষের মত আচারণ পাবে, কবে বিশ্ব বিবেক কার্যকর হবে, আমরা মুক্ত হব সংকট থেকে।

সবশেষে এ কথা বলা যায় যে ১৯৪৮ সালে স্বাক্ষরিত সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র এবং ২০০৫ সালের ‘রেসপনসিবিলিটি টু প্রটেক্ট’ (R2P) বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তথা জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ তাদের বাধ্যবাধকতা অস্বীকার করতে পারে না। সুতরাং জাতিসংঘকে অবশ্যই রোহিঙ্গাদের শান্তিপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবর্তনের নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে। সেই সঙ্গে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনীকে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবর্তনের পর অন্ততপক্ষে প্রথম তিন বছর পর্যবেক্ষণের দায়িত্বে রাখতে হবে।

তথসুত্র:

রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকট, Unicef.

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা সমস্যা ও আজকের বাস্তবতা, Daily Nayadiganta.

'রোহিঙ্গা' কী? 'রোহিঙ্গা' শব্দের অর্থ কী?, Bissoy.

রোহিঙ্গা ইতিহাস: বাংলাদেশ, বার্মা ও আরাকান প্রেক্ষাপট, Amader Shomoy.

রোহিঙ্গাভাষা-চট্টগ্রামের ভাষার কতটুকু মিল-অমিল?, Bangla News 24.